桑树:自然与文化的双重瑰宝 🌿

桑树,学名为 Morus alba,是桑科植物家族的一员,属于乔木或灌木类。它广泛分布于世界各地,是一种兼具经济价值和文化意义的植物。其别名有白桑、家桑等,隶属于桑科桑属,这一分类体系由瑞典植物学家卡尔·林奈首次确立。

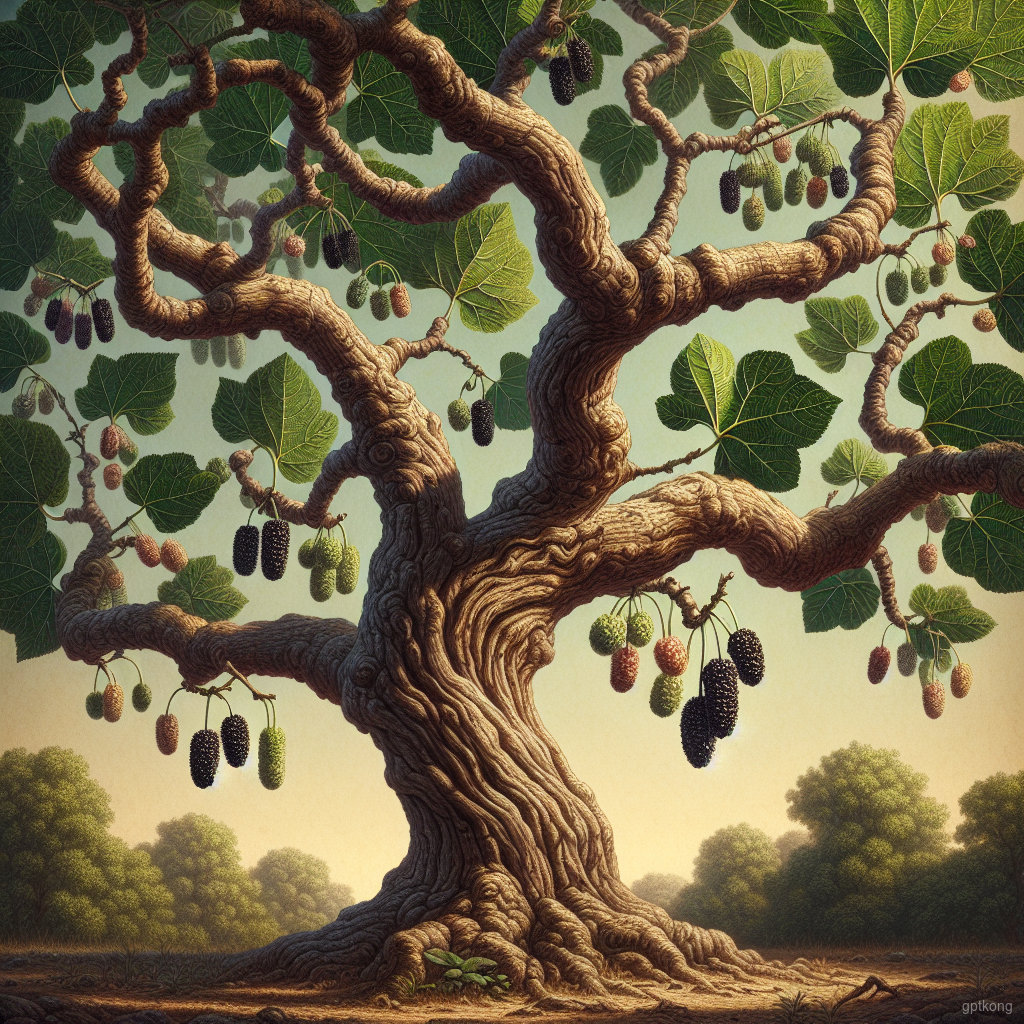

形态特征

从整体形态来看,桑树通常可长至10-15米高,树冠宽阔,枝叶繁茂。树皮呈灰褐色,随着年龄增长逐渐变得粗糙。叶片是桑树的一大特色,为单叶互生,形状多为心脏形或卵形,边缘带有锯齿,表面光滑且富有光泽。

在花与果实方面,桑树的花较小且不显眼,但其果实——聚花果(即桑葚)却备受青睐。桑葚的颜色从白色到深紫色不等,味道甜美,营养丰富,堪称大自然的馈赠。

地理分布与适应性

桑树原产于中国,随后传播至亚洲其他地区以及欧洲和美洲等地。它适应性强,能在多种气候条件下生长,尤其偏好温暖湿润的环境。土壤方面,桑树对土壤要求不高,但在肥沃、排水良好的土壤中表现最佳。此外,它耐旱、耐贫瘠,能够在相对恶劣的环境中顽强生存。

用途与价值

桑树具有多重用途与价值。作为观赏植物,它的树形优美,适合庭院种植或用作行道树。在经济领域,桑叶是养蚕业的重要原料,而桑葚则被广泛应用于食品加工,如制作果酱、果汁和酒类。

同时,桑树的树皮和根部在中药中有广泛应用,可用于治疗多种疾病。在文化层面,桑树在中国传统文化中占据重要地位,常被视为勤劳与丰收的象征,并频繁出现在诗词歌赋之中。

栽培与养护

桑树可通过种子、扦插或嫁接等方式繁殖,日常养护较为简单,只需定期修剪以保持树形,同时注意施肥和浇水即可。病虫害防治上,主要威胁包括桑天牛和桑毛虫等,应采取生物或化学方法进行有效防治。适宜的生长环境需具备充足的阳光和适度的水分供应。

文化意义

在传统文化中,桑树承载着深厚的历史积淀。它是古代农业社会的重要组成部分,也常常出现在民间传说和故事中。古人认为桑树能够庇佑家园,带来好运,同时象征着坚韧与生命力,寓意生生不息。

总体而言,桑树以其多样的用途和顽强的生命力赢得了人们的喜爱。无论是作为经济作物还是文化符号,桑树都在人类社会中扮演着不可或缺的角色。未来,随着科技的发展,桑树的价值有望进一步挖掘,为可持续发展注入更多活力 🌍。