芒萁:自然界的生态守护者 🌿

芒萁,这种常见的蕨类植物,在自然界中扮演着独特的角色。它的中文名为芒萁,学名为Dicranopteris pedata,还有许多别名,如铁芒萁、芒萁骨、乌萁和狼萁等。它隶属于里白科芒萁属,这一家族包含约10个种。属名“Dicranopteris”源于希腊语,意为“二叉状分枝的蕨”,形象地描绘了其叶片的独特形态。

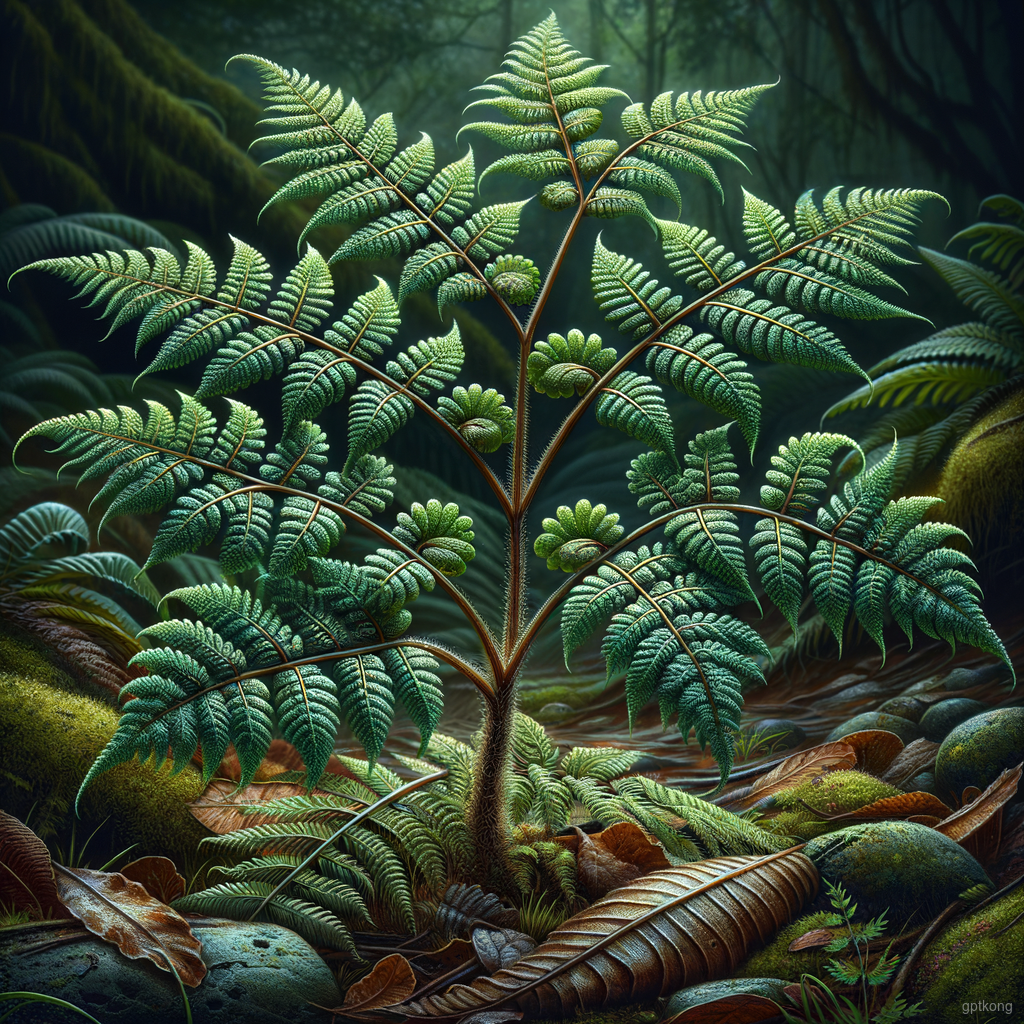

形态特征

芒萁是一种多年生草本蕨类植物,植株通常呈匍匐生长,茎部细长且坚韧。它的叶片大而分裂,呈现羽状复叶结构,叶柄较长,边缘锯齿分明,具有明显的二叉分枝特征。作为蕨类植物,芒萁通过孢子繁殖,而非种子。此外,其叶片背面常覆盖一层细密的毛状物,使外观显得柔软而富有质感。

分布与生态环境

芒萁广泛分布于热带和亚热带地区,尤其在中国南方、东南亚以及太平洋岛屿等地十分常见。它偏爱酸性土壤环境,因此常被用作酸性土壤的指示植物。气候上,芒萁适合温暖湿润的环境,耐阴性强,能够在林下或半阴处茁壮成长。其生长环境多为山坡、溪边或荒地,适应性强,生命力旺盛。

生态与经济价值

虽然芒萁不具备显著的观赏价值,但在生态和经济领域却有着独特的作用。它是重要的水土保持植物,能够有效防止土壤侵蚀。同时,由于对酸性土壤的高度敏感性,也被广泛应用于土壤检测与改良。在某些地区,芒萁还被用作饲料或药用植物,具有一定的经济价值。此外,在传统文化中,芒萁被视为自然生命力的象征。

繁殖与养护

芒萁主要依靠孢子传播进行繁殖,也可以通过地下茎进行无性繁殖。日常养护相对简单,只需提供适宜的酸性土壤和湿润环境即可。需要注意的是,芒萁容易受到一些真菌病害的影响,因此在栽培过程中应保持良好的通风条件,避免过度潮湿。此外,它对环境要求不高,但不耐寒冷,因此在北方地区种植时需注意防寒措施。

未来展望

作为自然界的一员,芒萁展现了强大的适应能力和生态价值。它不仅是酸性土壤的指示植物,也是生态系统中不可或缺的一部分。随着人们对生态环境保护意识的增强,芒萁的重要性将愈发凸显,成为研究植物生态与土壤环境的重要对象之一。🌱